案例:

《邓明辉、曾靖沅等金融借款合同纠纷民事再审案》

裁判要旨:

原审法院认定事实与当事人合同约定不符,应予再审。

最高院认为:

攀商行凉山分行作为甲方分别与作为乙方的邓明辉、曾靖沅、天美公司、琦洋公司、钟雪、杨天昌签订了内容基本相同的《最高额抵押合同》,从合同第二条第2.1款、第四条第4.1款的约定看,邓明辉、曾靖沅等担保人系为捷龙公司与攀商行凉山分行基于《授信合同》而订立的一系列借款合同在授信期限内实际形成的债务的最高余额(含贷款及风险敞口)2300万元提供抵押担保,抵押担保的范围为本金、利息(包括复利及罚息)、违约金、损害赔偿金及为实现债权而发生的费用等。

上述约定系合同双方当事人的真实意思表示,且符合物权法第一百七十三条和担保法第十六条关于“抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用。抵押合同另有约定的,按照约定”的规定。

二审判决认定“2300万元的最高额担保限额应只针对本金而言”,与当事人在合同中的约定不符,应予纠正。

声明:本文仅供交流学习,版权归原作者所有,部分文章转载时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益,烦请告知删除

我们的经验:

大部分案件,根据生活常理判断,只要有悖公平原则,基本都会留有生机,这个生机也许不可思议,也许意料之外,但大都存在。

种种不可思议其实并不复杂,只要把法律关系和事实关系分析到位不难破解,但困难在于思维固性以及对法律研究不到位。

若你正陷在法律难题里,别着急;

愿意的话,可跟我们谈一下具体情况 —— 说不定就能找到翻案破局的突破口。

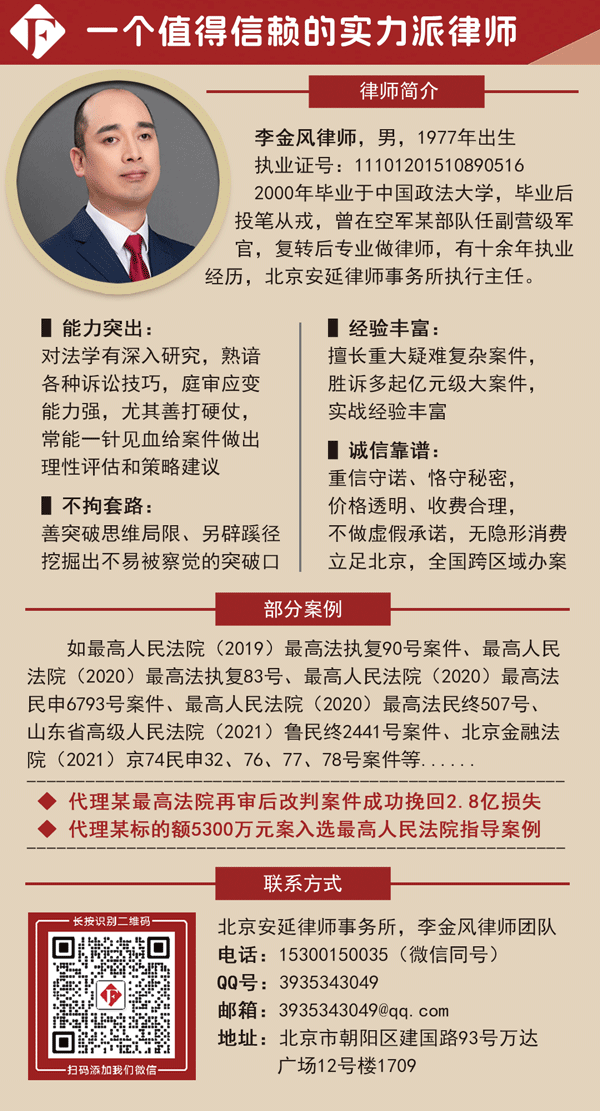

李金风合同律师咨询热线:15300150035