民商事仲裁(以下简称仲裁)作为与诉讼并行的纠纷解决机制,也是多元解纷机制的重要组成部分,随着有关仲裁的政策和立法的颁布实施,仲裁也是越来越受瞩目。

在实践中有不少人提出“什么样的纠纷适合约定仲裁”,他们在参与仲裁活动过程中,并没有感受到仲裁的优越性。

仲裁有其制度优势,但“于我何加焉”;甚至也有人并不认为“一裁终局”对于纠纷处理是一个优点。

此外,也有人抱怨“我在仲裁委立案半年了,都没有排期开庭”,这个不是仲裁机制本身的问题,是机构的管理性问题,虽然很遗憾,但不在讨论之列。

一、纠纷应当具备可仲裁性

可仲裁性即可仲裁范围,是指依据法律规定可以通过仲裁解决的争议范围。仲裁裁决需要依靠国家的强制力予以保障执行,仲裁排除法院的管辖权是国家司法权利的让渡,可仲裁性问题限制了仲裁尊重当事人意思自治原则的任意性,是国家主权对于仲裁监管的一种具体表现,表现为强制性的法律规则。

我国《仲裁法》规定了平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷,可以仲裁;同时,将涉及婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷和依法应当由行政机关处理的行政争议排除在仲裁范围之外。

纠纷(争议事项)如果不具有可仲裁性,将直接导致仲裁协议的无效、仲裁管辖权不合法而无法启动仲裁程序,因此,我们讨论什么样的纠纷适合约定仲裁(仲裁的适应性问题),前提是争议事项在仲裁范围之内,纠纷是否适合通过仲裁解决,首先纠纷应当具备可仲裁性。

二、仲裁的制度优势是相对优势

仲裁是与诉讼并行的纠纷解决机制,是目前立法上赋予强制执行力的两种方式,当事人可以约定仲裁处理的争议事项,也可以选择通过诉讼来解决,只是两者只能择其一。

我们在考量以何种方式作为解决路径时,其实是在对比两种方式的优劣势。两种方式存在明显的制度化差异,仲裁制度的优势也是相对而言的优势,如果存在绝对优势,那便不必做选择。

相比较而言,仲裁的制度优势有:

(一)灵活性。

仲裁最大的特点是尊重当事人意思自治,赋予当事人较高的仲裁程序支配权,当事人可以通过合意的方式确定仲裁的程序性事项,包括但不限于选择处理争议的仲裁机构、选择适用的仲裁规则、约定仲裁庭的选任方式或条件、约定审理方式及开庭地点等。而诉讼并不具备这种优势,只能依《民事诉讼法》的规定依法推进。

(二)保密性。

仲裁起源于商人自治,基于商人以私人化方式解决商事争议的延伸,保密性原则被理所当然地作为仲裁机制的一项默示规则,毕竟私人之间的争议无需也无必要让第三人知晓。在争议处理的公开程度上,仲裁是以不公开为基本原则,而诉讼是以公开为基本原则,仲裁比诉讼的保密性更强。

(三)效率。

仲裁源于商人自治,商人首重利益,争议的解决本身也有经济效益的考量。资本与商品只有在流通过程中才会产生价值,流通的效率将决定创造财富的效率。所以效率是仲裁机制固有的价值,仲裁在制度设计上也会有提高效率的安排,如相对较短的审理期限规定,仲裁庭独立办案的时间保障,一裁终局的上诉限制等。

(四)宽松的“法治环境”。

首先,仲裁的审理原则是“以事实为依据,符合法律规定”,不如法院审判要求“以事实为依据,以法律为准绳”严格,行业规范、交易习惯或可作为裁决的依据。

其次,仲裁员的相当一部分是各行各业的资深专家,当事人可以共同选定彼此信任的仲裁员组成仲裁庭,仲裁庭与当事人可以是“熟人圈”,不像法官与当事人之间有天然的距离感。

再者,对于商事纠纷而言,“买卖不成,交情在”,以和为贵才是生财之道;同时,仲裁机构具有民间性,其生存发展的根基是当事人的认可,仲裁机构的服务意识也日渐加深,营造宽松舒适的仲裁氛围和环境也是仲裁理念的应有之义。

(五)广泛的国际执行力。

仲裁避免了内国主权对于争议解决的“地方性保护”,对于跨国交易的营商环境提供了法律保障,促进了国际贸易的繁荣。因此,寻求仲裁的国际执行力也是世界各国的共同需求,尤其是外贸发达的国家,为此建立跨国交易的仲裁裁决效力互认和支持执行成为各国的共同愿望。1958年6月10日,在联合国主持下,多国共同签署《承认及执行外国仲裁裁决公约》即《纽约公约》,《纽约公约》规定:所有外国仲裁裁决均应得到缔约国法院的相互承认与执行。截至2023年1月17日东帝汶加入《纽约公约》,该公约的缔约国已达172个,即中国的仲裁裁决能在172个缔约国和地区的法院得到承认和执行。法院判决在他国的承认和执行目前主要是通过两国双边司法协助条约、两国互惠关系或被申请国国内法律中的相关规定,相比较而言,仲裁裁决在国际上被承认和执行的范围更加广泛。

三、解纷需求的匹配与取舍

当事人对于争议的处理都会带着一定的期待,公正、效率、成本是最普遍的解纷需求,而不同的价值需求本身也具有相对性,公正和效率在某种程度上或是某种条件下,可能存在一定的“此消彼长”的现象;最大的公正可能需要最高的成本。争议是否适合以仲裁方式解决,

一是看当事人的解纷需求是否与仲裁的特性更匹配;

二是看纠纷本身的特点是否与仲裁的特性更契合。

(一)当事人的解纷需求是主观的,甚至双方当事人的需求还会有冲突,但不影响双方在博奕中达成倾向性需求。如果有以下的倾向性需求,选择仲裁就会是合适的:

(1)快速定分止争,一锤定音。

如果最终需求是希望快速解决,一次审理完结,那选择仲裁是合适的,可以一裁终局。

(2)认可自己看好的裁判者。

如果对仲裁员群体有一定了解,并已有认可的仲裁员,由该仲裁员参与裁定案件,可以减少自己对案件不专业、不公正的质疑的,那也适合选择仲裁。

(3)希望案件信息和裁决结果不公开。

仲裁的保密原则,并非只为保护商业秘密,也尊重当事人对于解纷事件的保密,最大限度不让争议本身对于当事人有更多负面影响。

(4)对争议处理有个性化需求,如开庭地点、开庭时间段、甚至开庭方式等。

仲裁尊重当事人意思自治,一些个性化需求,可以由当事人约定。

(二)纠纷本身的特点与仲裁的特性相契合的情形:

(1)涉外纠纷。

仲裁起源于商人自治,最初是为解决跨区域商事主体间的争议,因为各自的习惯和法律可能不同,按一方所在区域(国家)的规范来审理都可能造成对另一方的不公;同时,为避免一方国家主权的干预,寻求中立第三人主持公道的做法被延续下来,仲裁裁决的效力也得到更为普遍的认可,方便域外执行。对于涉外纠纷,仲裁是较为合适的争议解决方式。

(2)商事争议。

仲裁起源于商人自治,本意即是为了解决商事争议,所以仲裁制度本身已经考虑了“商”的需求,包括解纷效率、保密原则、由当事人选择仲裁庭成员等。商事活动指商人间为获得资本增值而从事的经济活动,基于该类经济活动而产生的争议,适合仲裁。典型的商事争议如非消费目标的买卖合同争议。

(3)金融纠纷。

金融纠纷产生于金融活动,金融活动是市场经济条件下的各类投融资活动,某种意义上讲,也是商事发展的衍生经济行为。

金融活动通常有一方主体是金融机构,而金融机构是受国家强监管的,其参与金融市场活动的行为较为规范,而参与金融活动的其他相关方,一般也被认为更具风险意识和抗风险能力。

资金对于市场调解的作用在于流通,流通越快,金融活动的成效和作用也就越明显。因此,金融纠纷与商事纠纷一样有效率价值追求。因金融活动产生的纠纷,通常事实比较清楚、双方争议不大,一裁终局的仲裁机制可以避免案件的拖延。

(4)其他纠纷。

以上只是仅是列举可能适合选择仲裁解决的纠纷情形,当然还存在其他纠纷与仲裁的特性相契合的类型,如股权纠纷,股权与商主体相伴而生,往往也具备商事争议的解纷需求,如保密与效率。

声明:本文仅供交流学习,版权归原作者所有,部分文章转载时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益,烦请告知删除

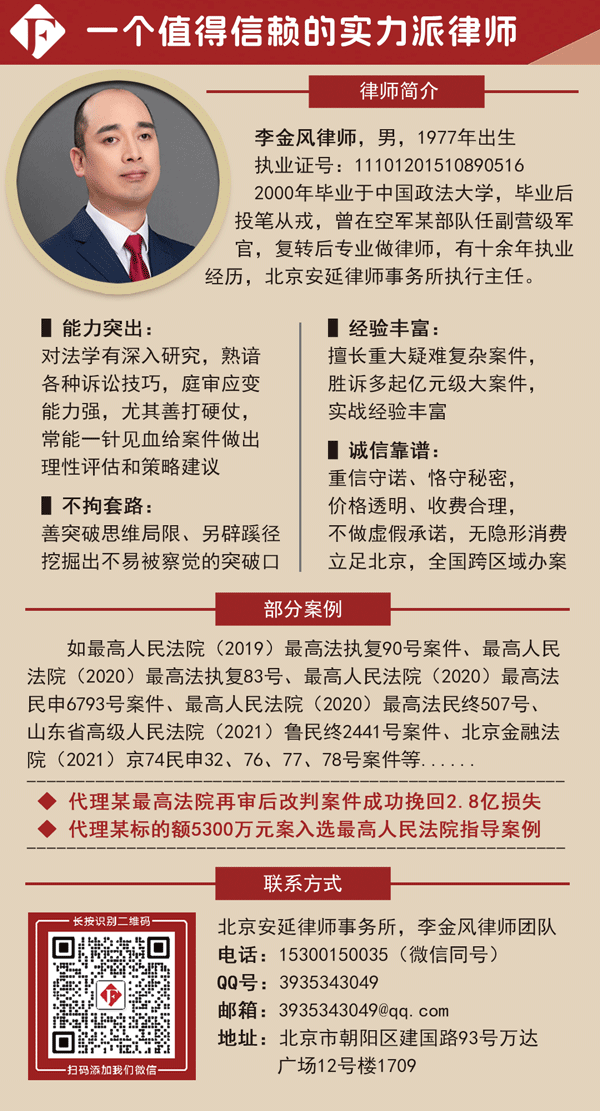

我们的经验:

大部分案件,根据生活常理判断,只要有悖公平原则,基本都会留有生机,这个生机也许不可思议,也许意料之外,但大都存在。

种种不可思议其实并不复杂,只要把法律关系和事实关系分析到位不难破解,但困难在于思维固性以及对法律研究不到位。

若你正陷在法律难题里,别着急;

愿意的话,可跟我们谈一下具体情况 —— 说不定就能找到翻案破局的突破口。

李金风合同律师咨询热线:15300150035